〝省エネ基準適合義務化〟が目指す脱炭素社会への道程

なんてタイミングが悪いのか・・・。

インフレ、円安、人件費の高騰・・・、建築コストが爆上がり中の現在、建築基準法の改正で〝省エネ基準適合義務化〟が2025年4月1日から始まります。さらに、建築コストが上がること確定です!?

今回は、〝省エネ基準適合義務化〟に至る経緯からみていきます。

1、スタートは〝菅元首相の歴史的宣言〟

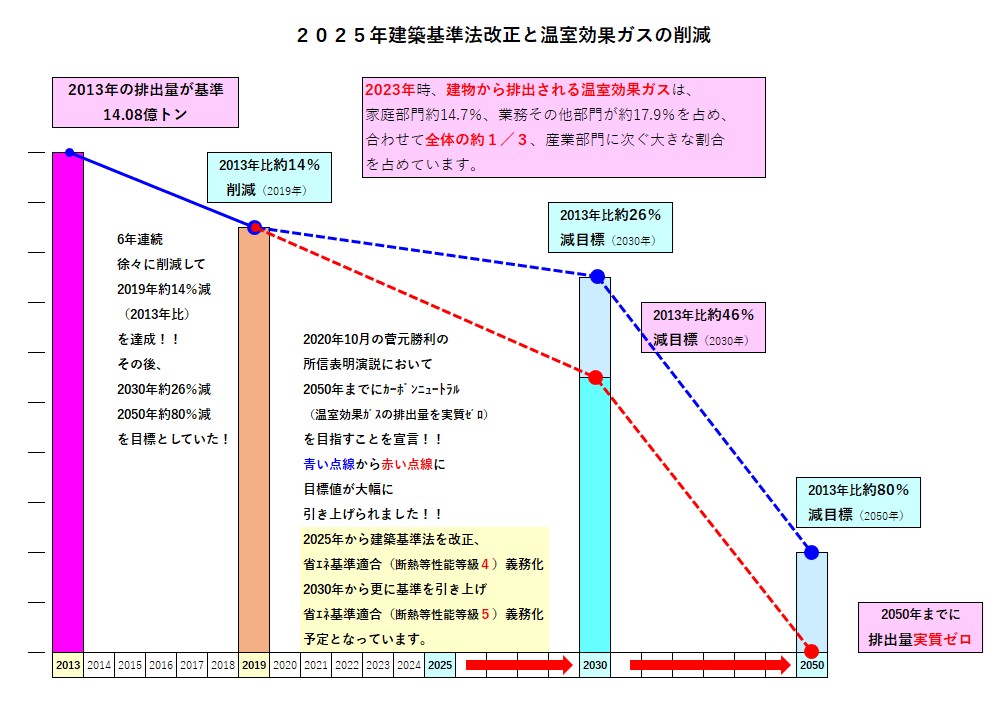

2020年10月26日、菅義偉首相(当時)が臨時国会で「2050年カーボンニュートラル」を宣言したことが全ての始まりでした。この決断は、日本が国際的な気候変動対策の潮流に追いつくためのターニングポイントとなり、建築分野では省エネ基準の大規模見直しが加速する契機となりました。

従来の「温室効果ガスを2050年までに2013年比80%削減する」目標から、「2050年までに2013年比実質ゼロにする」と宣言したため、建築業界でも本気で取り組むことになり、今回の改正に至りました。

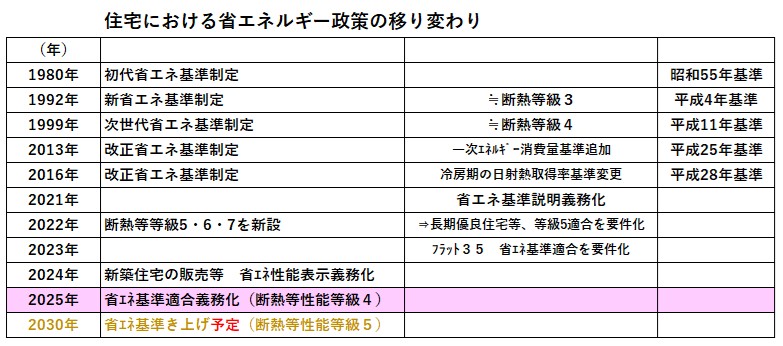

2、省エネ政策の移り変わり

日本の省エネ政策は1979年の省エネ法制定から始まり、40年以上かけて段階的な強化が図られてきました。

特に2011年の震災後、エネルギー政策の見直しが急務となり、住宅部門のエネルギー消費量が全体の33%を占める現状が改正を後押ししました。

3、2025年改正と2030年(予定)

2025年4月施行の改正では:

- 新築住宅の断熱等性能等級4と一次エネルギー消費量等級4が義務化

- これまで最高等級だった性能が最低基準に

- 適合しない場合、建築確認が通らない仕組みに

具体的には外皮性能UA値が地域別に0.46~0.87W/m²Kとなり、2013年基準比で約20%の性能向上が求められます。

2030年改正(予定):

- 新築住宅のZEH基準適合を目標

- 断熱等級5(UA値0.34~0.6)と一次エネルギー消費量20%削減を義務化

- 太陽光発電設置率60%を目指す

これにより、2025年基準住宅が5年後には「既存不適格」となる可能性が示唆されています。

4、住宅価格への複合的な影響

2025年現在、住宅価格上昇にはいくつもの要因が:

- ①建築コスト高騰:木材価格は2019年比200%超、円安で輸入資材が高騰

- ②人件費上昇:建設労働者不足で賃金が5年連続5%上昇

- ③省エネ性能向上費:断熱材+窓のグレードアップで坪単価+10万円程度

ただし光熱費削減効果(年間10-15万円)や住宅ローン減税優遇により、長期的な採算性は改善傾向にあります。国土交通省試算では、省エネ投資回収期間が7-10年から5-7年に短縮するとしています。

5、未来への投資という視点

〝省エネ基準適合義務化〟は単なる規制強化ではなく、エネルギー自立型社会への構造転換です。2030年にはZEH住宅が標準となる環境下(予定)で、早期に対応した住宅ほど資産価値維持が期待できます。

脱炭素化の流れは避けられず、住宅性能向上は環境負荷軽減と居住者のQoL向上を両立する次世代への投資と言えるかもしれません。